走过30余年的《大中华文库》,将中华文化之“经典”转化为域外传播的“新知”

撷取文苑英华

远播和合之美

《大中华文库》是我国历史上首次采用中外文对照形式,全面、系统地向世界推介中国文化典籍、弘扬中华民族优秀传统文化的国家重大出版工程。

▲《中国新闻出版广电报》6月26日头版头条报道

第九届世界汉学大会期间,在《大中华文库》工作委员会、外文出版社承办的“中国典籍外译的数字化思考”会议现场,《中国新闻出版广电报》记者采访了《大中华文库》工作委员会相关专家,并于6月26日,在《中国新闻出版广电报》第8479期头版头条进行了详细报道。

▲《大中华文库》汉英对照版

党和政府一贯高度重视弘扬中华民族优秀传统文化的工作。由于历史原因和中国文字的特殊性,我国几千年文明进程中积淀下来的优秀文化,却很少介绍到世界各国,以至于世界各国对中国悠久而灿烂的历史文化缺乏全面深入的了解。过去虽也有一些译成外文出版,但零零散散,不成系统。国外也有一些译介,但品种屈指可数,而且对中国文化颇多隔膜,多少带有猎奇性质,译文也颇多错漏,甚至存在故意篡改、歪曲作品内容的情况,导致国外受众对中国文化的误读误解。所以,中国的文化典籍,必须由我们自己组织力量翻译、出版,只有这样,才能准确、系统,忠实于文献的历史原貌。为此,在国家新闻出版总署的领导和支持下,有关同志组织了国内学术界、翻译界和出版界的人才,于1994年开始实施编纂出版《大中华文库》汉英对照版。

《大中华文库》工作委员会以严谨求实的学术精神,整体规划,统一实施。经过反复调研论证,精选了我国古代在文学、历史、哲学、政治、经济、军事、科技等领域最具代表性的典籍作品110余种,召集各方面专家研讨确定选题,对典籍的中文版本进行细致的校勘整理和今译;在此基础上,再约请国内外的翻译专家翻译成英文等外文,并组织协调国内多家出版单位共同参与出版。

《大中华文库》项目于1994年7月,由新闻出版署批准正式立项,并列入国家“八五”规划。

目前,《大中华文库》汉英对照版113种,214册,近1亿字,已经全部出版。

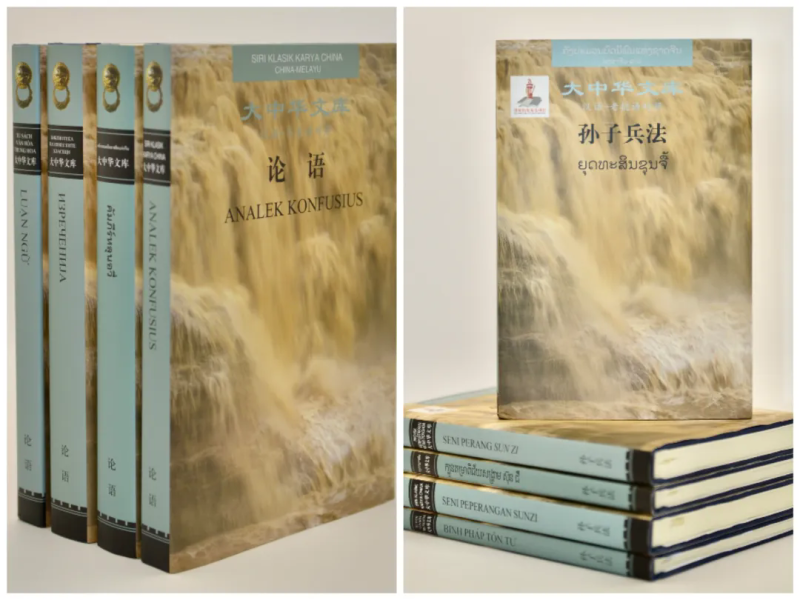

▲《大中华文库》多语种版

从2009年开始,为了进一步扩大国际影响和受众覆盖面,《文库》工委会着手启动“多语种项目”,把中文典籍翻译成联合国使用的另外4种官方语言,即法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语,再加上德语、日语、韩语,总计7种语言。从汉英对照版110种典籍中,选出常用且必备的25种典籍,用上述7种语言和中文对照出版,总计175个品种。

▲《大中华文库》“一带一路”沿线国家语言对照版

2019年配合中央“一带一路”建设,《文库》工委会组织正式启动“一带一路”沿线国家语言对照版的编纂出版工作。“一带一路”沿线国家语言对照版涉及39种语言(柬埔寨语、老挝语、缅甸语、越南语、泰语、印尼语、马来语、孟加拉语、乌尔都语、印地语、僧伽罗语、哈萨克语、吉尔吉斯语、塔吉克语、土库曼语、乌兹别克语、蒙古语、土耳其语、乌克兰语、波斯语、希伯来语、捷克语、斯洛伐克语、匈牙利语、保加利亚语、罗马尼亚语、马其顿语、塞尔维亚语、阿塞拜疆语、阿尔巴尼亚语、亚美尼亚语、意大利语、葡萄牙语、斯瓦希里语、阿拉伯语、法语、俄语、西班牙语、德语等),104种典籍分别于2019年(84种)、2023年(20种)获得国家出版基金资助,并列入“十四五时期国家重点图书出版专项规划”。

截至目前,汉语与法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、德语、日语、韩语7种语言的多语种对照版190种,398册,2亿余字也已经全部出版完成;“一带一路”沿线国家语言对照版(第一批、第二批)项目涉及近40种语言的104个项目,已经出版60余种,80余册。

国内近40家出版单位先后参与这项国家重大文化出版工程。