外文青年说|拥抱工作中的每个“第一次”

值此五四青年节之际,外文出版社特面向广大青年征稿,推出“外文青年说”专栏,分享他们在翻译、出版等国际传播一线的成长故事与工作感悟。让我们透过文字,感受外文社青年的热忱与使命担当。

拥抱工作中的每个“第一次”

主题时政编辑部 祝晓涵

从2022年8月开始,入职外文出版社已近三年。从一名懵懂的新编辑,逐渐成为上班时会被门卫小哥认出来的“熟人”。我在外文社这个大家庭里,体验了职业道路上许多个“第一次”。

我的第一次全流程编校实践始于《一路同行》。这部由“国际青年领袖对话”项目成员共同撰写的田野笔记,记录着35位来自26国的外籍青年在中国大地上的行走观察。当有着迥异语言与文风的稿件如同散落的拼图交到我手中时,我的业务导师、外文出版社首席编辑蔡莉莉主任耐心地教我如何完成这场跨文化拼图。从“创新、协调、绿色、开放、共享”五个角度将稿件分门别类,逐篇调整结构逻辑,统一专业术语表述。而后,为文稿挑选合适的配图,与排版人员沟通、还原对装帧设计的构想,字斟句酌、排除编校差错,都是编辑必修的基本功。更重要的是,主题时政类的书籍往往会涉及更多时政和史实的内容,这就需要编辑有敏锐的意识,并抱着严谨细致的态度追本溯源。记得我第一次完成三校时,稿纸上的荧光标签稀疏散落,蔡老师批回的版本却总像缀满爬山虎的砖墙。如今,我的校样两侧也生出密匝的贴条丛林,但每当我提笔修订,案头便自动浮现入行时默记的编校箴言:改必有据,忌无知妄改;依据规范,忌滥施刀斧。

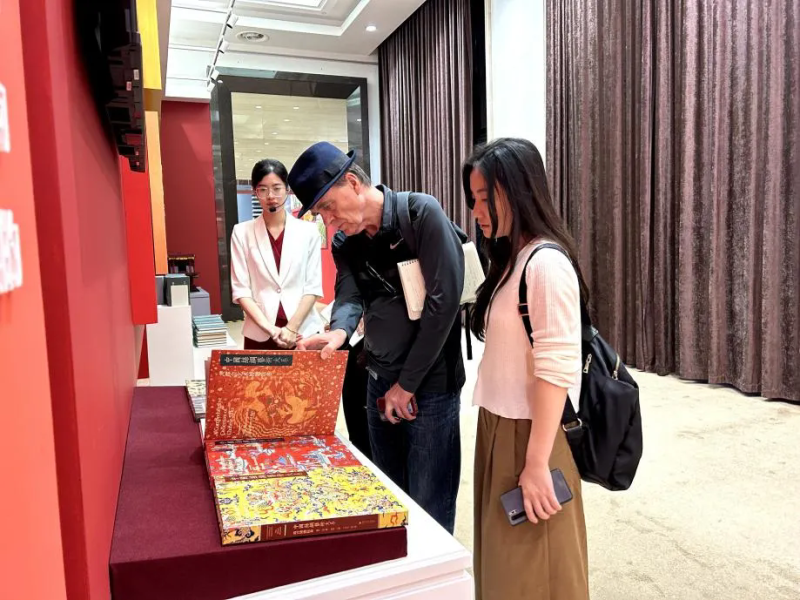

第一次为《潮涌之江:中国发展看“浙”里》进行出版调研,也成为我职业生涯的重要刻度。这本书记录了中国政府友谊奖获得者、外文出版社荣誉英文主编大卫·弗格森先生眼中的浙江。在前往浙江进行调研之前,蔡老师便提示我,外宣图书,要以小切口展现大时代,用通俗易懂的文字和真情实感讲述中国故事。于是,我锚定民营经济、对外开放、“千万工程”等具有浙江特色的维度构建内容框架,初步编写大纲,为这座改革前沿阵地绘制叙事坐标。在一次次实地走访中,我与英文部的同事协助大卫对杭州、宁波、义乌、安吉余村等浙江城市和乡村进行采风调研,为书籍的编写积累了大量素材。这也是我第一次完整地见证一本书“从无到有”,选题策划、沟通作者、文本翻译、编辑校对、排版设计、印刷出版、宣传推广等的出版全链路中,编辑需以匠人精神全程把控,每个环节都需要百分百的专注力与合作精神。从最初每次找大卫讨论前都得打腹稿,到后来能较为从容地和他推敲字句;从跟着导师亦步亦趋完成基础工作,到后来学会自己构思解决方案、加入新点子和创意。一沓又一沓的花脸稿,不仅记录着这本书的诞生过程,也交织着我的成长脉络。

刚入职的时候,就听前辈说过:“编辑要学会十个手指弹钢琴。”时至今日,工作日志中的“第一次”仍时时刷新,第一次参加国际书展、第一次策划选题、第一次独立寻找合适作者,还有每本独一无二的书稿,都会有第一次碰上的难题。能打败未知带来的恐惧的,是从前摔过的坑、走过的弯路积累下的经验和勇气。经历了三年的工作学习,我深深地体会到:有第一次,才有未来的千千万万次。在对外讲好中国故事的道路上,虽有曲折和挑战,青年的精气神不能丢。唯有持之以恒,努力不辍,积跬步至千里,方能取得更多成绩,为外宣事业贡献青春力量。

本专栏长期开设,欢迎广大青年积极投稿,期待更多青春故事在此汇聚。